�P�D�a��@�G���搶 �F �����m�[�}�̏Ǘ��

�y�͂��߂Ɂz

�@�����m�[�}�́A�����j���F�f�Y���זE�i�����m�T�C�g�j�̎�ᇂł���B�ł̓f�����b�N��ł̔����������A�����Ƃ��Ĉ�`�I�v�f����������Ă���B�畆�ւ̎�ᎌ`���ŋC���t�����Ƃ��������A�ƒ{��œ�����ؓ����ɓ]�ڂ�������ꍇ������B����A�ٔՁE�`�т��܂ޑg�D�Ń����m�[�}�����������Ǘ���o�������̂ł��̊T�v�����B

�y�ޗ��ƕ��@�z

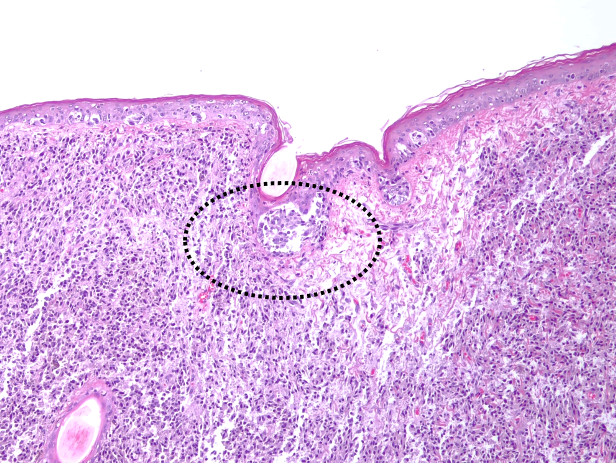

�@���{���Ă���f�����b�N��ɂ����āA�؏o���ꂽ�q��1���Ɠ��Y�q���`�сA�ٔՂ̈ꕔ�ɍ��F�̗��N�����a�ς������F�߂�ꂽ�ƕ����i�ʐ^1�A�ʐ^2�j�B���Y�q��؏o�������2�Y�ڂŁA����̕��ł͑��Y�q��11���A��3�����Y�ł������B���Y3���̓�1���݂̂ɕa�ς��F�߂��A���̓����q�ɓ��l�̍��F�a�ς͔F�߂��Ȃ������B�܂���ɂ����F���N�����a�ς͔F�߂��Ă��Ȃ������B�����ɔ_��֖K�₷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A���Y�q�̕a���T���Ɖ�U��SMC���Ɉ˗����A���z��wPCC�ɂ�����a���g�D�w�I�����ɋ������B

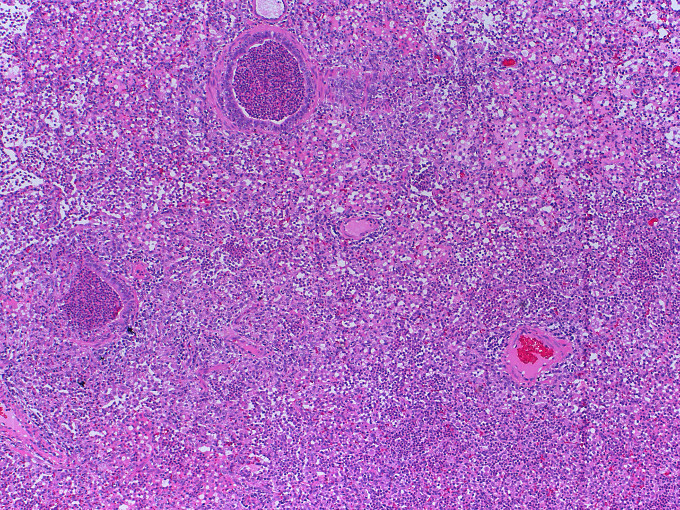

�ʐ^1�F�؏o���ꂽ���F���N�a�ς̑�������ꂽ���Y�q��

�ʐ^2�F���Y�q�ƂƂ��ɕ؏o���ꂽ�ٔ�

�y���ʂƍl�@�z

�@�]�A�x�A�̑��A���Ԗ������p�߂���ۂ͕������ꂸ�A�����PCR�����ł�PRRS�APCV2�APPV�AJEV�A���v�g�X�s�����ۂ͉A���ł������B

�@�a���g�D�w�I�������A�x�A�]�A�S���A�̑��A�t���A�B���A�݁A���A�����p�߁A�ٔՁA�`�сA�畆�ɂ����čזE���ɏ��ʂ̒����F�F�f�i�����j���F�f�j��L����a���`���瑽�p�`�̍זE���Z���A�]�ڂ��Ă����B�ȉ��A���̈��������B

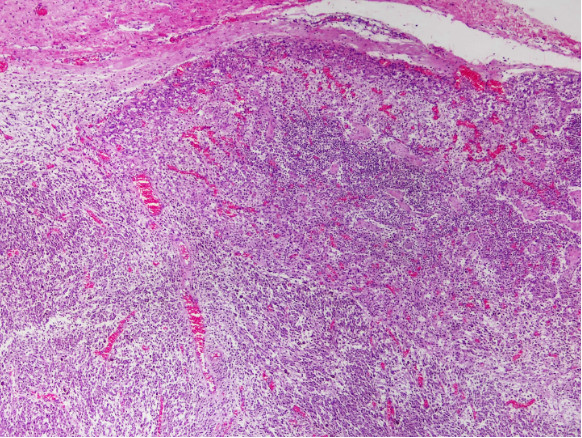

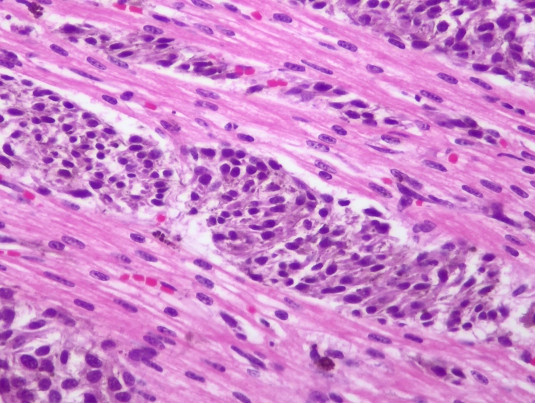

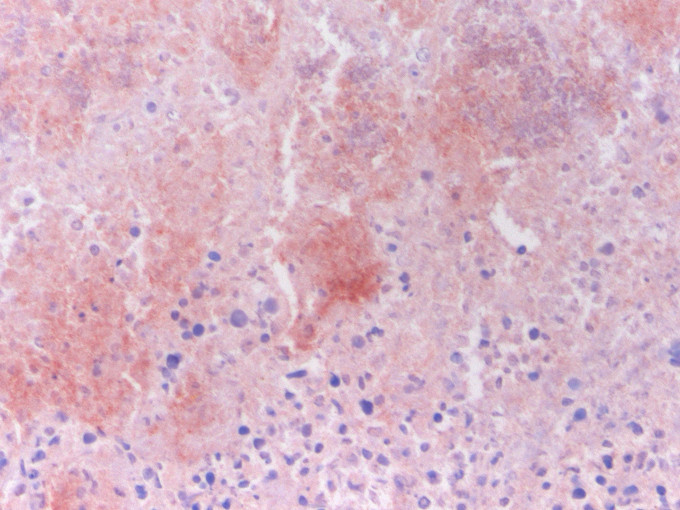

�@�a���X���C�h1�͔畆�̕a���g�D�ʐ^�B�^�炩��牺�g�D�ɂ����ċ��E�s���ĂȎ�ᇂ��`������Ă����B�_�����͏d�w�G�����w�̒��Ɍ`�����ꂽ���^�̃����m�T�C�g�̏W�Ƒ��ł���B���̂悤�ɕ\��̒��ł���ᇉ����Ă��鑜���F�߂�ꂽ�B

�a���X���C�h1�F�畆

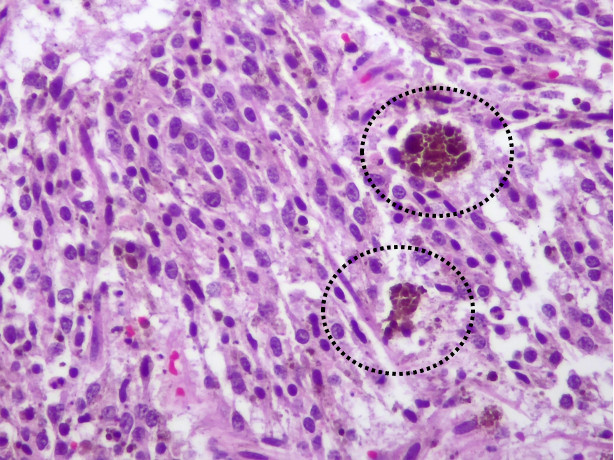

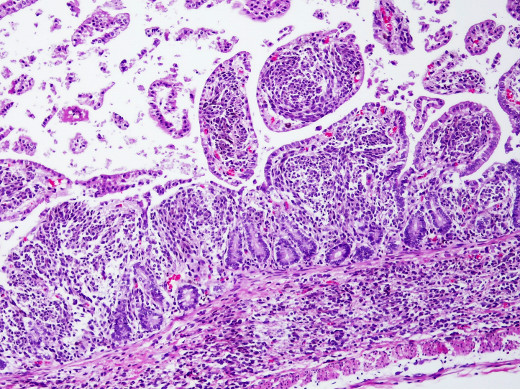

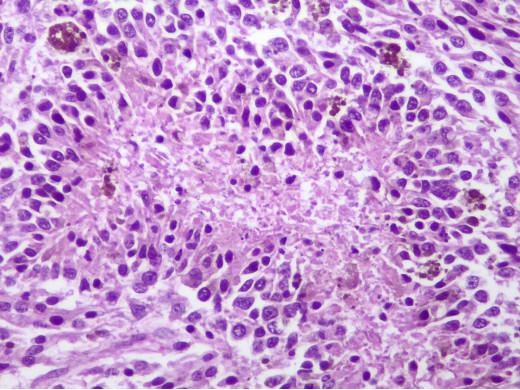

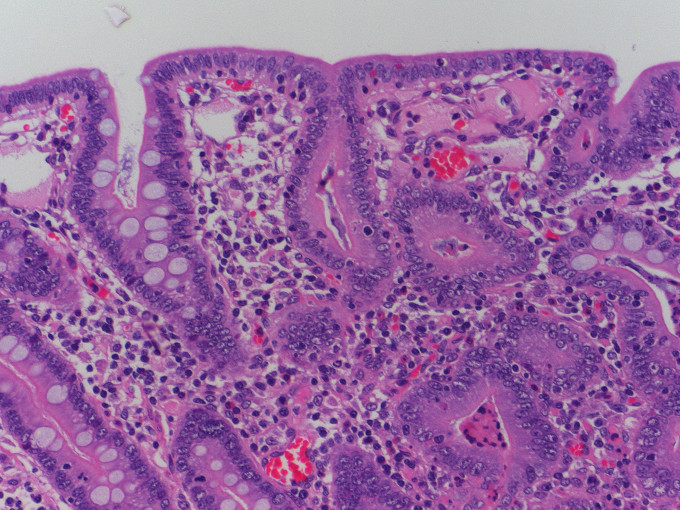

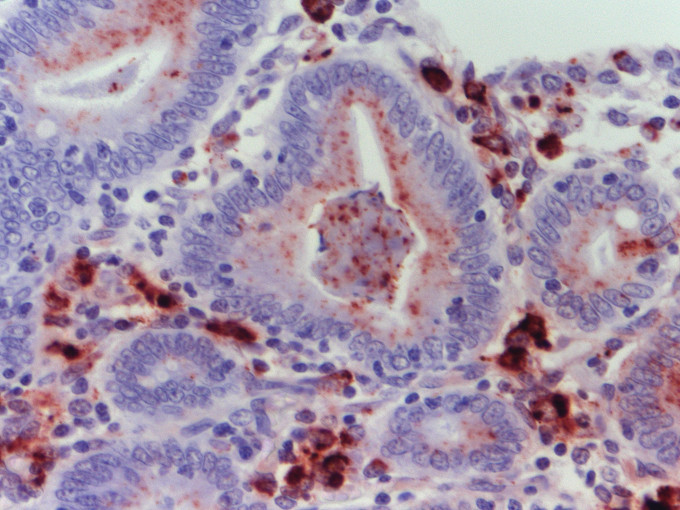

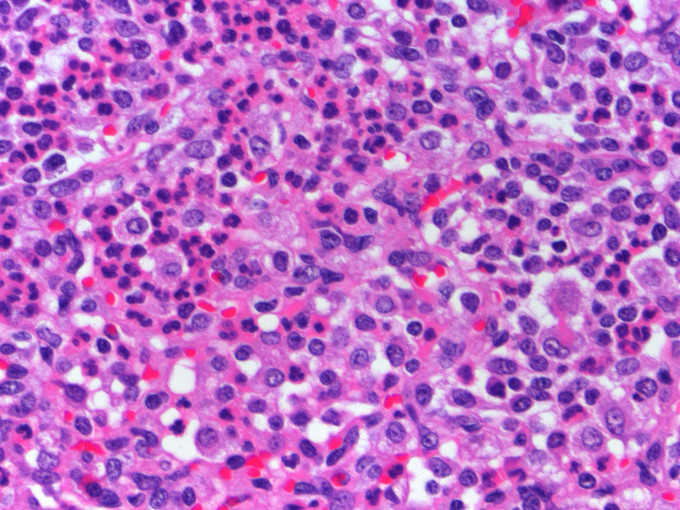

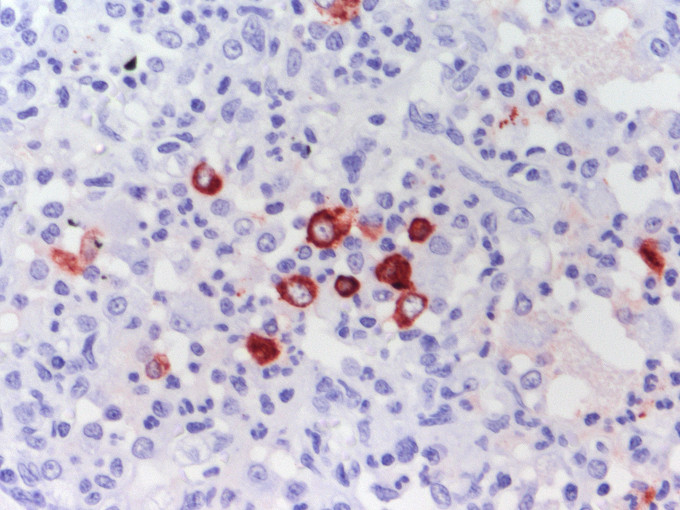

�@�a���X���C�h2�̓����p�߂̎�g��̕a���g�D�ʐ^�A�a���X���C�h3�͂��̋��g�呜�ł���B�����p�߂ł����l�ɖa���`�̎�ᇍזE���F�߂��A���̎��͂ɒ����F�F�f�i�����j���F�f�j���ÐH�����}�N���t�@�[�W�i�����m�t�@�[�W�j�̐Z������щ��F�߂�ꂽ�i�X���C�h3�_�����j�B

�a���X���C�h2�F�����p�߁i��g�呜�j

�a���X���C�h3�F�����p�߁i���g�呜�j

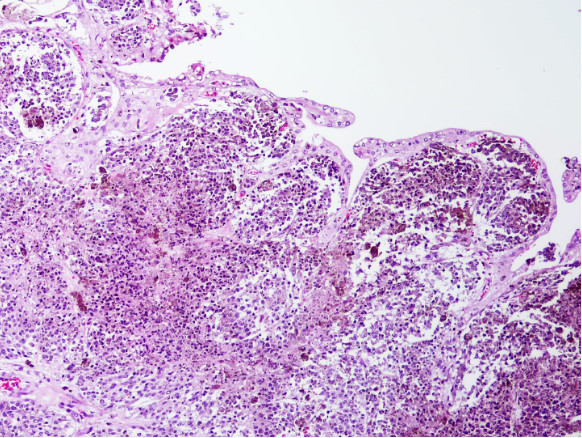

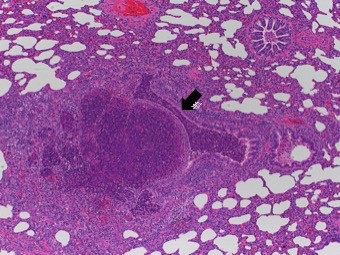

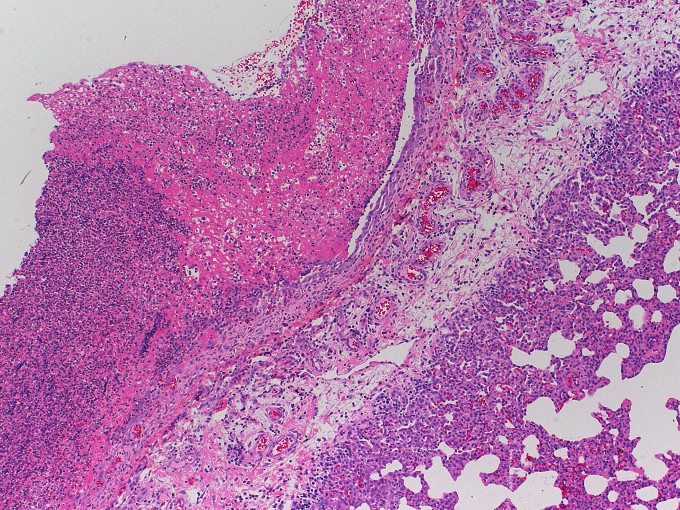

�a���X���C�h4�͑ٔՂ̕a���g�D�ʐ^�ł���B�َe���̑g�D�Ɏ�ᇍזE�̑��B���F�߂�ꂽ�B

�a���X���C�h4�F�ٔ�

�@�a���X���C�h5�͐S���A�a���X���C�h6�͏����S���A�a���X���C�h7�͔x�̕a���g�D�ʐ^�ł���B�S���ł͉���ؑ@�ۂ̊ԂɎ�ᇍזE�����B���Ă���l�q���F�߂�ꂽ�B�x�ł́A����ł���Ί܋C����Ă��镔���Ɏ�ᇍזE�����B���Ă����B�����ł͔S���ŗL�w�Ŏ�ᇍזE�����B���Ă����B���̑��̑�������l�ɖa���`���瑽�p�`�̎�ᇍזE���F�߂�ꂽ�B����ŁA�������̓���ɂ͎���Ȃ������B

�a���X���C�h5�F�S��

�a���X���C�h6�F����

�a���X���C�h7�F�x

�@�ȏ�̌������ʂ��A���Ꮚ���Ƃ��Ċώ@���ꂽ���F�a�ς̓����m�[�}�ɂ����̂Ɛf�f���ꂽ�B

�y�Ή��Ƃ܂Ƃ߁z

�@�����m�[�}�͈�`�I�f���̊֗^����������Ă��邱�Ƃ���A���Y�q�̕�n�A���n�̊ւ��ʂ̕��ɂ����ă����m�[�}�̎q�̕؏o�����邩�_��o�ߊώ@���˗������B���̌�A����̕��Ɋւ�����Y����̎悳�ꂽ���t�Ŏ�t�������ʂ̕��ŁA�����m�[�}�̎q�̕؏o���F�߂��Ă���B

�@���o���̏Ǘ�ł��������A�a���g�D�w�I�����ɂ�胁���m�[�}�Ɛf�f�ł����B�a���g�D�w�I�����͍���̂悤�ɖ��o���̏Ǘ�̐f�f�̍ۂɔ��ɗL�p�ł���ƍl����B

�Q�D�n�R�@�b�q �搶 �F �����̌����A�v���[�`��g�ݍ��킹�邱�Ƃ̏d�v���ɂ��ā`��2��`

�y�͂��߂Ɂz

�@����s�Ǔ�̒ቺ�����������ɂ����āAPRRS�E�C���X�iPRRSV�j����ѓT�[�R�E�C���X2�^�iPCV2�j�̊֗^���^���A�a����U�����{�A���z��wPCC��PCR�����ƕa���g�D�w�I�������˗������Ǘ��ʂ��āAPRRS�f�f�̓���ƁA�����̌����A�v���[�`��g�ݍ��킹�邱�Ƃɏd�v���ɂ��ĕ���B

�y�ޗ��ƕ��@�z

�@�_��́A�k�֓��Ɉʒu����13,000���K�͂̔��_��ł���APRRSV�����Mycoplasma hyopneumoniae�iMhp�j�A���̔ɐB�_����60�`70����Ŕ��f�����Ă���B���Y���_���PRRSV�����Mhp�z���ł���A�������PRRSV�̎�Ő����N�`����ڎ킵�Ă���B2024�N11���A���Y���_��ɂ����ē�����̔���s�ǂ��U�����ꂽ���Ƃ���A���������̂��߁A94�����2���iNo.1�`2�j�����y�������A��U�ɋ������B�̍ތ��͖̂��z��wPCC�ɑ��t���APCR�����ƕa���g�D�w�I�������˗������B�܂������̂Ԍ����@�ւɂ����t���A�ی�����PRRSV�̈�`�q��͂��˗������B

�y�Տ������E��U�����z

�@�Տ������ł́ANo.1�͑O�㎈�Ɋ߉��ANo.2�͔���s�ǂ���s���݂�ꂽ�B

�@��U�����ł́ANo.1�͔x�̌�t�Ɋ̕ω����ANo.2�ł͔x�ɉ����F������̔^ᇂ��^�����������������A��t�����ǂƈꕔ�������Ă����B

�yPCR���ʁz

�@�x�ɂ�����2���̂Ƃ���PRRSV�i�k�Č^�j�APCV2�APasteurella multocida���z���ł������B

�y�ی������ʁz

�@No.2�ɂĔx����Pasteurella multocida���������ꂽ�B�܂�No.2�̔x�̔^ᇕ�������Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes���������ꂽ�B

�y�a���g�D�����z

2024-77�iNo.1�j

�@�x�ɂ��ẮAPasteurella multocida�ɂ�鉻�^���C�ǎx���Ɖ��^���C�ǎx���x���Ɛf�f���ꂽ�B

- �G���F�G���A�|�ɉ��^���̝G�����i�����p�g�D�̌����͌����Ȃ��j

- �����p�߁F�������ω��ɂ�郊���p�h�E�̔��B

- �x�F�ۊ����ɂ�鉻�^���C�ǎx���i�a���X���C�h1�j

- �x�F�Ɖu���F�ɂčۉ��Pasteurella multocida�z�����i�a���X���C�h2�j

- �F�ۊ������A�|�^ᇌ`���i�a���X���C�h3�j

- �F�Ɖu���F�ɂ�Lawsonia intracellularis�z�����i�a���X���C�h4�j

�a���X���C�h1�F�ۊ����ɂ�鉻�^���C�ǎx���i���j

�a���X���C�h2�F�Ɖu���F�ɂčۉ��Pasteurella multocida�z����

�a���X���C�h3�F�ɂ�����t�זE�̌�������я��זE�̑��B��

�a���X���C�h4�F�Ɖu���F�ɂ�Lawsonia intracellularis�z����

2024-78�iNo.2�j

�@�x�ɂ��ẮAPRRSV�����Pasteurella multocida�ɂ�鉻�^���C�ǎx�Ԏ����x���Ɛf�f���ꂽ�B

- �G���F�G���A�|�ɂ�����D�����̐Z���ɂ�鉻�^���̝G����

- �����p�߁F�������ω��ɂ�郊���p�h�E�̔��B�B�ꕔ�ɂ����ĉ��^���̃����p�߉�

- �x�F�����ɂ�������ۑf�̐͏o�i�a���X���C�h5�j

- �x�F���^���C�ǎx�Ԏ����x��

- �x�F�x�E�o���ɂ�����}�N���t�@�[�W�ƍD�����̐Z���Ɣ����Ԏ����x���i�a���X���C�h6�j

- �x�F�Ɖu���F�ɂĊԎ��ɐZ�������}�N���t�@�[�W�ɂ�����PRRSV�z�����i�a���X���C�h7�j

- �x�F�Ɖu���F�ɂ�Pasteurella multocida�z����

�a���X���C�h5�F�����ɂ�������ۑf�̐͏o

�a���X���C�h6�F�x�ɂ����鉻�^���C�ǎx�Ԏ����x����

�a���X���C�h7�F�x�E�o���ɂ�����}�N���t�@�[�W�ƍD�����̐Z��

�a���X���C�h8�F�Ɖu���F�ɂĊԎ��ɐZ�������}�N���t�@�[�W�ɂ�����PRRSV�z����

�yPRRSV��`�q��͌��ʁz

�@No.1�̓E�C���X�ʂ����ʂ̂��߉�͕s�ł������BNo.2�Ō��o���ꂽ�E�C���X��RFLP2-5-2�A�N���X�^�[�U�ɑ����銔�ł���A���Y�_��Ŏg�p���Ă��鐶���N�`���E�C���X���Ƃ̑�������99.5%�ł������B

�y�l�@�z

�@No.2�̌��̂ɂ��āA��`�q�����ł͐����N�`���E�C���X�������o���ꂽ�ɂ��ւ�炸�A�a���g�D�w�I�ɂ�PRRS�̏������m�F���ꂽ���A�Տ��Ǐ�A����̌������ʁA���Y�_��ɂ����邱��܂ł̎��a���𑍍��I�ɔ��f���A����̔���s�ǂ̌�����PRRSV��Pasteurella multocida�̕��������ɂ����̂Ɛf�f�����B

�@��Ƃ��āA�������A�o�C�I�Z�L�����e�B�̍Ċm�F�ƌ������A���N�`���v���O�����̕ύX�����{�����B��̌��ʂɂ��ẮA���ݏ�ǐՒ��ł���B

�y�܂Ƃ߁z

�@����A��`�q�����ł͐����N�`���E�C���X���A�a���g�D�w�I�����̌��ʂł�PRRS�̏������m�F����A�{���PRRS�Ɛf�f���邩�̔��f�ɋꗶ�����BPCR�����A��`�q��͂̌��ʂ݂̂ł���APRRS�̖�O�������^��Ȃ������\������������������Ȃ��B���߂āAPCR���������ł͂Ȃ��A�a���g�D�w�I�������܂߂��A�قȂ镡���̌����A�v���[�`��g�ݍ��킹�A���p�I�Ɋ������m�F���邱�ƁA�܂��A�������ʂ����łȂ��A�Տ��Ǐ�⎾�a�����ӂ݁A�����I�ɔ��f���邱�Ƃ̏d�v�����������B

�y�����搶����̃R�����g�z

- �������ł̓z���}�����Œ�p���t�B����iFFPE�j�ޗ�����̈�`�q���o�����{�������Ƃ�����BPRRSV��`�q�ł͎��{�������Ƃ��Ȃ����A�a�ς�������ӏ���FFPE�ޗ������`�q�𒊏o����PCR�������ł���A�a�ς��`�����Ă���a���̂����o�ł���\��������B�������A�������ƍs�����ɑ��݂����`�q�����o�����\�������邱�Ƃ���A���ۂ̕a�ς̌`�Ԃƍ��킹�Ĕ��f����K�v������ƍl������B

�y���z��wPCC�̐搶������̃R�����g�z

- In situ �n�C�u���_�C�[�[�V������PRRSV�̃��N�`�����܂��͓���̖�O���ɓ��ٓI�ȃv���[�u��v�ł���A���N�`��������O������ؕЏ�Ŕ��f���邱�Ƃ����_��\���ƍl������B

- �_��ňȑO���猟�o����Ă���PRRSV��O���̈�`�q�������Ȃ�A���̖�O���ɓ��ٓI�ȃv���C�}�[��v����PCR���������{����A��O�������݂��邩�ǂ������m�F���邱�Ƃ��ł���ƍl������B

- ��`�q��͂ɂ��ẮA�������̂ōēx��`�q��͂����{����ƍŏ��̌��ʂƑS���قȂ���̂����o�����Ƃ������ႪPRRSV�ł͂Ȃ������Ōo��������B�������݂��Ă���ꍇ�͉�����J��Ԃ��Ĉ�`�q��͂����{���Ȃ��Ɛ��m�Ȍ��ʂ������Ȃ��ꍇ������B

- �������݂��Ă���ꍇ�́A��`�q��͂̔g�`�}�ŏ������s�[�N���o�Ă���\��������B

�y�t���A����̃R�����g�z

- �Տ�����Ƃ��ẮA�搶���̃R�����g�ł����������������@��m�����Ă������������B

�R�D�Έ�@�G���@�搶�F ���{�]���E�C���X�E�p���{�E�C���X�ɂ��ɐB��Q

�y�͂��߂Ɂz

�@���{�]���́A��͂قƂ�ǏǏ�������Ȃ����A�Ɖu�������Ȃ��D�P����������ƁA�V���q�̖�40���Ɉُ�q����������B���ؗ\����O��Ɉُ�Y�̕؏o�i���q�A���q�A�_�o�Ǐ�̂���V���q�j���F�߂���B�R�K�^�A�J�C�G�J�̊��������̐�������Ɉُ�Y���݂��邱�Ƃ������A���9���`10���������g����g�~�ɂ��~���ɂ������������邱�Ƃ�����B���N�`�����s�̂���Ă���A��ɑ��ẮA�E�C���X���s�J�n�����܂łɏ\���ȖƉu��^���邱�Ƃɂ���Ĉُ�Y��\�h����B����A��ѐ��Y�̗{�؏�ɂāA�ُ�Y�����������Ǘ���o�������̂ł��̊T�v�����B

�y�ޗ��ƕ��@�z

�@���200�������炷��X���[�Z�u�����Y�V�X�e�����̗p������ьo�c�̐V�K�ғ��_��ɂ�����2024�N7��15������̕��؏T�ɕ��؎Y�q�Ő_�o�Ǐ�����Ƃ̘A�������B7��19�����A7��21�����̐_�o�Ǐ�悷��q�؊e1����9��19�����ؗ\��E7��22���ɗ��Y�ƂȂ������Y�َq�̕a�����������{���邽�߂ɖ��Ԍ����@�ւɌ��̂𑗕t�����B7��25���ɔ_��K�₵���ۂɐ_�o�Ǐ�݂̂�ꂽ���ؕ��̐����q��1����U�����Ė��z��wPCC�ɂ�����a���g�D�w�I�����ɋ������B

�y�a�������z

�@���Ԍ����@�ւł̕a�������ł́A3���̑S�Ă���p���{�E�C���X�����o����A�_�o�Ǐ��悵��2���̂���͓��{�]���E�C���X�����o���ꂽ�B

�y�a���g�D�w�I�����z

PCC2024-35

�@�a���g�D�w�I�����ɂ��]�ɂ����Ĕ^�������]�����F�߂��A���ɑ�]�玿�ɂ����Č����ł������B�R���{�]���E�C���X�R�̖̂Ɖu���F�ɂ��A�ϐ������_�o�זE�̍זE�����Ȃǂő�ʂ̓��{�]���E�C���X�R�������o���ꂽ�B�ȏ�̏������A�{�a�ς́A���{�]���E�C���X�ɂ����̂ƍl����ꂽ�B

![��]�玿�ɂ�����_�o�זE�̕ϐ��E�ƃO���A�זE�̐Z��](../image/info101/info101-18.jpg)

�a���X���C�h�P�F��]�玿�ɂ�����_�o�זE�̕ϐ��E�ƃO���A�זE�̐Z��

![��]�玿�ɂ�����_�o�H���ہi�ϐ������_�o�זE�̎��͂Ƀ~�N���O���A���W�܂��Ă���j](../image/info101/info101-19.jpg)

�a���X���C�h2�F��]�玿�ɂ�����_�o�H���ہi�ϐ������_�o�זE�̎��͂Ƀ~�N���O���A���W�܂��Ă���j

![��]�玿�ɂ�����R���{�]���E�C���X�R�̂ɂ��Ɖu���F�i�Ϗk�E�ϐ������_�o�זE�̍זE���������F�ɐ��܂��Ă���j](../image/info101/info101-20.jpg)

�a���X���C�h3�F��]�玿�ɂ�����R���{�]���E�C���X�R�̂ɂ��Ɖu���F�i�Ϗk�E�ϐ������_�o�זE�̍זE���������F�ɐ��܂��Ă���j

![��]�玿�ɂ�����Ɖu���F�̋��g��i��ʂ̓��{�]���E�C���X�R�������o�j](../image/info101/info101-21.jpg)

�a���X���C�h4�F��]�玿�ɂ�����Ɖu���F�̋��g��i��ʂ̓��{�]���E�C���X�R�������o�j

�y���_�E�l�@�z

�@����̔ɐB��Q�̔��ǂ́A�_�ꂩ��̕������ɂ���z�O�����3���E4���ɐڎ�\��ƂȂ��Ă������{�]���E�p���{�E�C���X�����N�`������ѕs�������N�`�������ڎ�ƂȂ��Ă������Ƃ������ƍl������B�V�K�ғ��_��Ƃ������ƂŁA�S�Ă̕�����Y�ł��������Ƃ��r��Ȕ�Q�ɂȂ������B

�@�a�������E�a�����������{���邱�Ƃő����̊m��f�f�ɂȂ��胏�N�`���ڎ�ɂ���Q�̒�������h�����Ƃ��o�����B

|